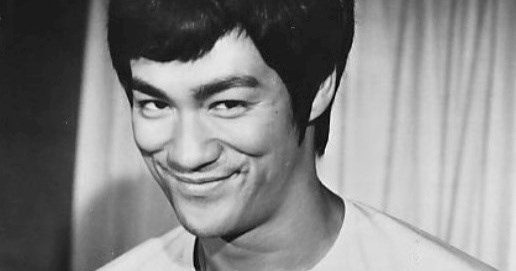

(中央社記者張謙香港24日電)一代國際武打巨星李小龍死後52年,有香港權威醫學專家根據當年的證供、化驗報告以及結合較發達的現代醫學,判斷李小龍死於腦癇症(癲癇)的機率較大。

李小龍於1973年7月20日逝世,當時轟動香港及國際。對於其死因,當年死因庭的結論是死於不幸,懷疑因為藥物敏感(藥物過敏)引致腦水腫。

無線電視台近日播出「真相猜.情.尋」節目,其中一連3天講述李小龍之死;節目訪問了香港多位醫學權威專家,又蒐集了許多庭上證供、驗屍報告和各種人證,包括當年為李小龍急救的醫生、為遺體解剖的醫生、藥物敏感權威專家,以及李小龍的家人及生前朋友。

香港首位藥物敏感醫生李曦在節目上說,根據李小龍的驗屍報告和醫療紀錄,如果是藥物敏感,應該很快就有症狀,也不會那麼快致命,他應該仍有機會求救或跟別人說自己不舒服。

此外,他說,李小龍以前沒有類似藥物病歷,而他服用的頭痛藥,雖然不排除有藥物過敏的可能性,但首次就致命的機會極少。

再者,根據解剖報告,如果他真的因為藥物過敏而死,氣管收窄的機會極高,但相關報告顯示,他的氣管完全正常。

因此,他從臨床、病歷加上其他人的描述,覺得李小龍不像是急性藥物過敏而死。相反,他認為李小龍有些不常見的腦腫,而這也與藥物過敏不符。

資深法醫潘偉明在節目上說,看完李小龍的醫療紀錄後,他與李曦的看法相同,認為李小龍急性藥物過敏而死的機會很低。

他說,1973年5月,即李小龍去世前兩個月,他曾經發燒及嘔吐,當時被送到浸信會醫院,經過急救後甦醒。根據當年浸會醫院醫生蘭福供詞,李小龍送院時發高燒,沒有呼吸,用兩個半小時才能救醒,甦醒後說話像中風,測試顯示有腦部腫脹。

根據節目,當年5月是嘉禾公司創辦人鄒文懷送李小龍到醫院救治的,但7月李小龍死後,為其急救的醫生詢問鄒文懷有關李小龍的病歷時,對方隱瞞了這段病歷。

潘偉明說,結合5月的病歷,「唯一可以同時解釋李小龍兩次出事就是癲癇症」,癲癇症可以解釋一切,如果真的是原發性癲癇症,就有機會引致一個突然死亡。

他說,這種情況多數在睡眠中發生,這就能夠解釋為什麼當時沒人發現他病發。

他說,根據資料,李小龍生前曾接受美國醫生處方止抽筋藥服用,但外界沒法知道他有否按時服用,也就無法得知其真正死因。

潘偉明並說,李小龍死前被送院急救時,鄒文懷曾向救護員提及,李小龍曾患「腦癇症」,也說過「李小龍似乎係(是)發羊吊(抽筋)」。

儘管有以上情況,但當年各方都指向他是藥物敏感致死。

節目引述不願意透露身分的醫學人士說,外界不願提李小龍的腦癇症,有可能是70年代的醫療水平仍未發達,也有可能是當時有人想保護李小龍的英雄形象,避免與腦癇症扯上關係。

當年李小龍是從台灣藝人丁珮家中被送到醫院的,丁珮馬上成為眾矢之的,外界有許多不利她的傳言,而她也被指是「最接近真相的人」。

沉寂了許多年的丁珮也接受了節目訪問。

根據她的回憶,當天下午5時,李小龍和鄒文懷先到其家討論劇本;晚上7時,李小龍表示頭痛並服用了她給的止痛藥阿斯匹靈,然後到房間休息;8時,鄒文懷先離開;8時半至8點40分,丁珮兩次致電鄒文懷,指李小龍仍熟睡;晚上9時半,鄒文懷致電丁珮,得悉李小龍未醒,鄒文懷趕到丁佩家;晚上9時45分,鄒文懷無法叫醒李小龍,又聯絡不上李小龍生前的專用醫生;晚上10時,丁珮找醫生朱博懷上門。

朱博懷抵達後發現李小龍已昏迷,隨後把他送到公營伊利沙伯醫院。(編輯:廖文綺)1140724