2025/8/3 13:23(8/3 13:41 更新)

(中央社記者張欣瑜舊金山2日專電)美國智庫胡佛研究所舉辦近代中國與台灣工作坊,探討歷史上的關鍵人物和時刻如何形塑當代世界。在AI崛起、資訊混亂時代,各國學者受訪指出,從不使用AI資料從事研究,正教育年輕一代學者正確判讀資訊。

史丹佛大學胡佛研究所(Hoover Institution)這週舉辦近代中國與台灣工作坊(Workshop on Modern China and Taiwan),除台、美兩地學者外,英國、澳洲、日本各地學者齊聚交流,美國大都會博物館亞洲藝術部副主任馬唯中也偕夫婿出席。

人工智慧(AI)在歷史研究中的應用日益受到關注。英國諾丁漢大學(University of Nottingham)歷史學教授戴杰銘(Jeremy Taylor)接受中央社訪問表示,不論AI知不知道答案都會生成答案,有可能捏造不實資料,也讓人無法分辨何謂真、何謂假。

戴杰銘說,他從不使用AI從事歷史研究,「生成式AI的問題在於,它正在創造一種情境,讓我們無法辨別內容是人寫出來的、還是電腦寫出來的。我認為極度地危險,因為這將導致我們可能不再知道什麼是原創、什麼不是原創,聽不見真正的聲音」。

他也示警抄襲和侵權的問題,未經學者同意便將其撰寫的內容用在別的地方。

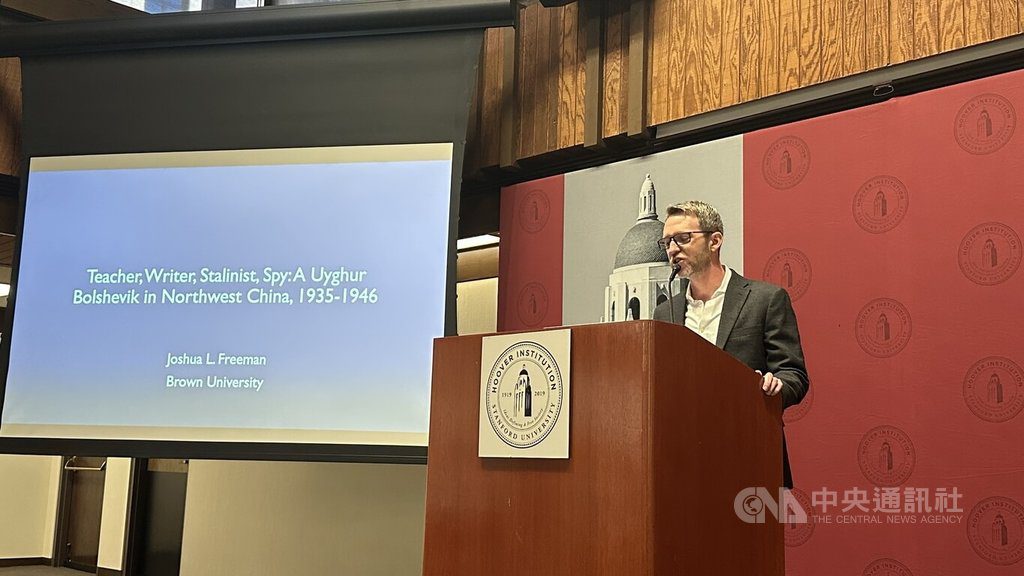

來自美國的歷史學者弗利曼(Joshua Freeman)、及澳洲的學者布羅菲(David Brophy)同樣表示,不會使用AI從事研究,較憂心年輕一代學生運用AI寫作。

雪梨大學歷史學者布羅菲指出,就他觀察,AI尚未對歷史研究構成重大挑戰,比起量化研究,AI在人文學科領域並非必要工具,最大問題是學生開始使用AI來完成作業。

弗利曼直言,AI生成的資料缺乏真正的可信度,不如依照傳統方式回歸史料,而關於錯誤資訊、不實資訊、及如何區分資訊好壞的問題,則是一個教學上的課題。

弗利曼說,AI在網路上生成大量內容,這些內容很難與可靠的資訊區分開來,「身為一名教育工作者,有責任幫助學生能夠自行評估資訊的真偽」。

日常生活中,弗利曼使用AI的程度也非常有限,僅會用它處理訂房、訂機票等簡單任務。(編輯:田瑞華)1140803

本網站之文字、圖片及影音,非經授權,不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。