2025/10/28 18:02

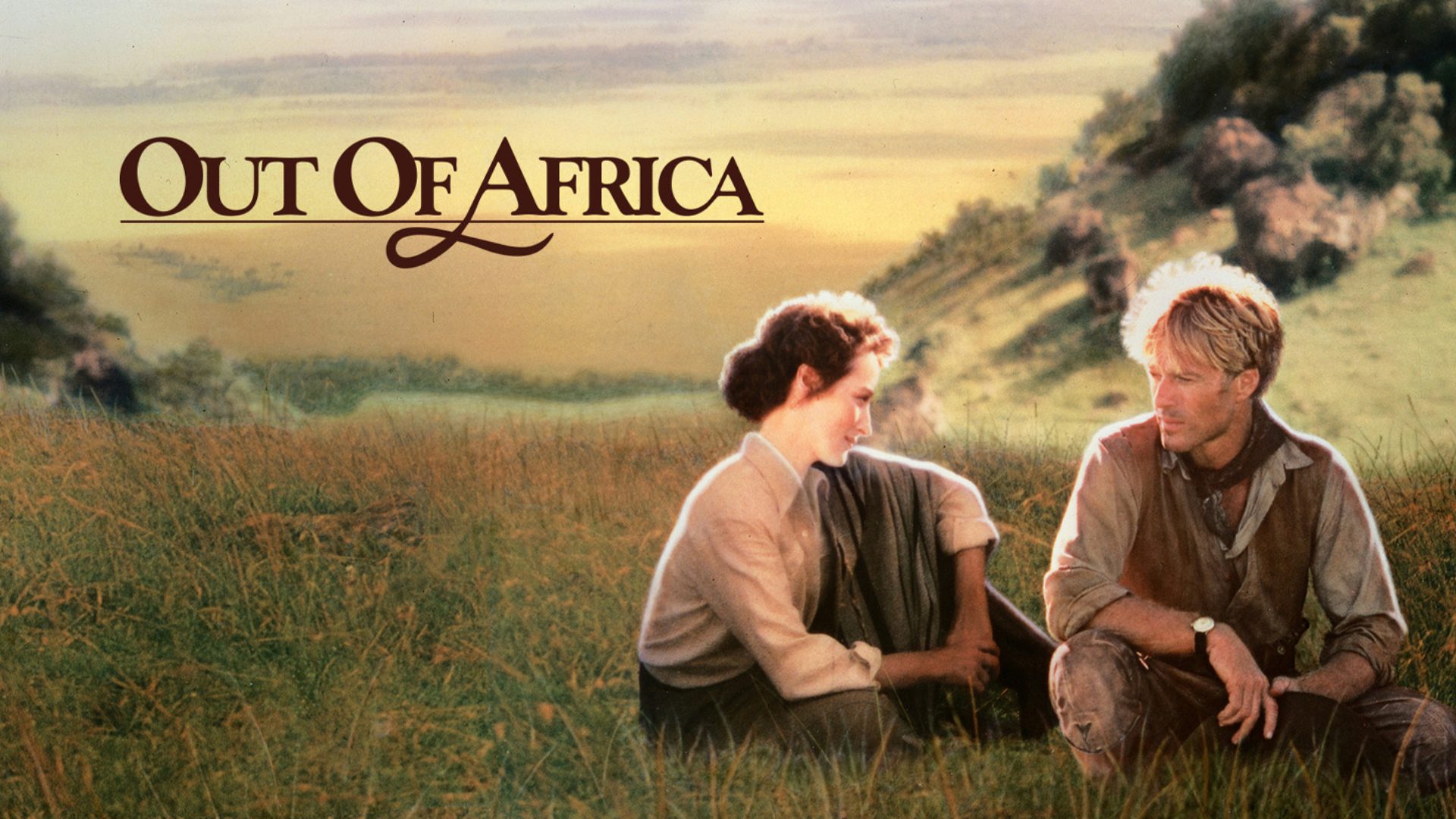

1985 年的電影《走出非洲》(Out of Africa)榮獲七項奧斯卡金像獎,感動了全球無數觀眾。這部電影改編自丹麥作家凱倫‧布里克森(Karen Blixen,以筆名 Isak Dinesen 發表)的小說,講述一位丹麥女子移居殖民時期的肯亞,經營咖啡農場,並愛上了一位自由奔放的獵人。由梅莉·史翠普(Meryl Streep)與羅勃·瑞福(Robert Redford)主演,這部電影的片名本身成為了一個經典的隱喻——它超越浪漫情節、意蘊深遠。

「Out of Africa」(走出非洲)這個短語的意涵,不止於地理上的函述。從科學的角度,它呼應了人類祖先——智人(Homo sapiens)——在約六萬到十萬年前離開非洲、遷徙至世界各地的演化旅程。然而從語言與情感層面來看,這個短語更象徵著一種深刻的轉變:從源頭邁向命運。

語言塑造認同。「我們來自某地」意味著對那個源頭仍有歸屬與連結;「我們走出某地」則象徵著蛻變——那是一種動態的、向前的自我肯定。這是進化而非懷舊的語言。

數百年來,除了原住民,台灣大多數人的祖先都源自中國。然而,當我們的祖先勇敢跨越險惡的黑水溝來到福爾摩沙的那一刻,他們的未來便走上了不同的道路。就如同搭乘「五月花號」的清教徒一樣,他們踏上一段未知的航程,開創了一個新的起點——新的意識與新的盼望。

人類整體的歷史,始終是「不斷前行」的歷史,而不僅僅是「從哪裡來」的故事。人類的故事,是想像力、創新力與勇氣突破疆界的故事。同樣地,今日的台灣人正站在歷史的關鍵時刻。我們的教育、經濟、人工智慧基礎建設與文化思維正以獨特的方式發展,使我們成為一個具鮮明個性與活力的新社會。「Taiwan Can Help」(台灣能幫忙)已不再只是一句口號,而是被全世界真實感受到的事實。

因此,我呼籲所有台灣人民在文化上、心理上與精神上都要勇於思考、勇於超越。讓我們明白,我們不再只是「從某處來」,而是「自我認定」。讓我們在任何地方、任何時刻,都清楚且自信地說出:我們走出中國——(不是來自中國。)這不是對過去的否定,而是對未來的憧憬。